本と出会い、人と触れ合う「はらっぱ文庫」

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、子ども文庫ではマスクの着用や手指消毒、本の消毒を行っています。利用者の方もご協力をお願いします。

2020年11月現在、はらっぱ文庫では本の貸出しと絵本の読み聞かせのみ行っています。利用人数によっては変更になることがありますので、ご了承ください。

※この記事は2020年2月に取材したものです。

私(=筆者)が初めてはらっぱ文庫に遊びに行ったのは、つい最近のこと。

ママ友からその存在を聞いてはいたものの、知らない人様の家に上がるのってちょっと緊張する…と、なかなか勇気が出せずにいました。

でも、子どもが3歳を過ぎて、「赤ちゃん向きの絵本は卒業した方がいい?」「もっといろんなジャンルの絵本を読むべき?」と悩むようになって、思い切って行ってみることにしたのです。

今では子どもと一緒に、月2回のはらっぱ文庫を楽しみにしています。

子どもと大人と、たくさんの本が集まる場所

子どもと大人と、たくさんの本が集まる場所

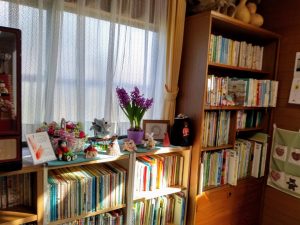

はらっぱ文庫は、五日市街道から少し入った住宅街の中、内田さんのお宅の一室で開かれています。

壁一面の本棚には、ずらっと並んだ本。棚の上には、お雛様などの季節の飾りや、人形や、お花…。部屋の真ん中には机と座布団があって。

「こんにちは」「いらっしゃい」と笑顔で迎えてくださる内田さんと文庫スタッフの方々。

まるで「本好きな親戚のお家」に遊びに来たような気持ちに。

まずは借りていた絵本があれば返して、次に借りる絵本を選びます。

子どもたちは慣れたもので、自分でカバンから本を出して文庫スタッフの方に貸出カードを書いてもらい、棚に戻して次に借りる本を探します。

だんだんと親子が集まってきた頃。

部屋の電気を消して、ろうそくに火を灯したら、「おはなし」が始まります。

「おはなし」は、本を持たずに物語を話して聞かせるものです。

薄暗い雰囲気の中、ゆらゆら揺らめくろうそくの火と、聞こえてくる語り声。

耳から入ってくることばだけを頼りに、頭の中で物語のイメージが広がっていきます。

この日の「おはなし」は、「牛方とやまんば」。ちょっとドキドキする物語に、前のめりで聞き入る子どもたち。

大人の私もぐっと引き込まれました。目の前に絵がないから、集中していないとイメージしたものがフッと消えてしまいそう…。

いつもは家事や育児のことで頭がいっぱいだけど、この時ばかりは全部忘れて、「おはなし」に集中。「おはなし」に耳を傾けている間は、「母親」でも「主婦」でもなく、ただひとりの「聞き手」としてそこにいるように思えます。

「おはなし」の次は、電気を付けてパッと明るくなったお部屋で、絵本の読み聞かせです。

取材日に読まれたのは、「はなをくんくん」。

冬眠中の動物たちが目を覚まし、鼻をくんくんさせながら春を見つけるお話です。暖かく、春の気配を感じたこの日にピッタリでした。

読み聞かせをしているのが内田さん

読み聞かせが終わったら、ろうそくを消す時間。目をつむって心の中で願い事をしたら、子どもたちがフッと息を吹きかけて火を消します。

「おはなし」と読み聞かせの後は、みんなで遊びます。

取材日は暖かかったので、庭でけん玉やコマ回しをして遊びました。

上手にコマを回す小学生、けん玉を持っているだけで得意げな3歳児、自由に歩き回るよちよち歩きの子、庭の置物に興味津々の赤ちゃん。お母さん達も、文庫スタッフの方も、一緒になってコマの投げ方を教えあったり、けん玉に挑戦してみたり。

はらっぱ文庫に遊びに来る子どもたちは、赤ちゃんから小学生まで、年齢も、通っている幼稚園や学校もバラバラ。

公園やお友達の家で遊ぶのとはまた違った、親戚で集まって遊んでいるような不思議な安心感があります。

寒い日はお部屋の中でかるた遊びや粘土遊び、工作などを。

外が薄暗くなってきた夕方17時で子ども文庫はおしまい。「さようなら」「またね」と言い合って帰ります。

はらっぱ文庫を開いている内田さんへのインタビュー

はらっぱ文庫を開いている内田さんへのインタビュー

短大の言語の授業で絵本の面白さを知ったという内田さん。

昔は小平市内に30カ所以上の子ども文庫があり、いろいろな家庭での子ども文庫を見るうちに「自分もやってみたい!」と、25年前に始めたそうです。

「みんなが集まる場所に」という思いから「はらっぱ文庫」と名付けたのだそう。

そんな内田さんにインタビューしてみました。

Q(筆者):「おはなし」は読み聞かせとはまた違ったおもしろさがありました。「おはなし」を語るときに心掛けていることはありますか。

A(内田さん):おはなしは語り手と聞き手の一体感がありますよね。語り手としては、自分がイメージしたものを子どもたちに差し出す感じで話をしています。だから、本に「女の子」と書いてあったら、「その子は何歳ぐらい?」と具体的に想像しながら話を覚えていきます。

Q:読み聞かせの絵本はどうやって選んでいるのでしょうか。

A:読み聞かせをする文庫スタッフが「子どもたちに伝えたい絵本」をそれぞれ選んでいます。長年読み継がれてきたものから、季節に合った絵本や知識の絵本など、ジャンルは何でも。「いつも来ているあの子はこういうのが好きがだから、今日はこの絵本にしよう」という選び方をすることもありますよ。

Q:「おはなし」や読み聞かせのとき、子どもがぐずったり騒いだりしないか心配なママもいると思いますが、大丈夫でしょうか。

A:何歳から来てもいいんですよ。0歳から小学生まで、ここは異年齢の集まりなので、「小さい子はそういうもの」と小学生の子たちも理解して受け入れてくれています。異年齢の子と触れ合える良い機会にもなっていると思います。

◇◇◇

「本を介して親子でいい時間を過ごしてほしい」とも内田さんは仰っていました。

「本は心を豊かにするし、親に本を読んでもらった経験は心の基礎になる。お母さんやお父さんに本を読んでもらったときの幸せな気持ちって、ずっと残っていますよね。その記憶は、大人になってからの人としての根っこになり、生きる力にも繋がると思います」

「電車が好きなら、こういうのもあるよ」「この作者の方はね、小さい頃から昆虫が大好きで、子どもの頃の夢を絵本にしたんだって」

ここでは絵本選びのヒントや、読み聞かせが楽しくなるような知識もたくさんもらえます。

「私も子どもと一緒に絵本を楽しめばいいんだ」

そんなふうに思えるようになった、はらっぱ文庫との出会いでした。

小平市内には3つの子ども文庫があります。

☆はらっぱ文庫

上水南町1−10−19(内田宅)

第1水曜日10:30〜12:00、第1・第3水曜日15:00〜17:00

TEL 042−324−7212

☆あすなろ文庫

上水本町6−5 エステート上水本町集会所

毎週金曜日15:00〜17:00

TEL 042−326−1755

☆ポプラ文庫

小川東町 2−13 小川団地集会所

毎週金曜日15:30〜17:00

TEL 042−342−3187

文庫開催日・時間・場所については、各文庫にお問い合わせください。

このサイトの記事は、研修を受けた子育て中の市民編集委員が、市民目線で取材をして作成しています。市民ならではの新鮮な情報をお届けしたいという趣旨のもと、基本的には編集委員の作成した記事に大きな変更を加えず掲載しています。記事内容については、編集委員の主観が入っている場合もあります。また、記事の情報は取材時点のものです。あらかじめご了承ください。